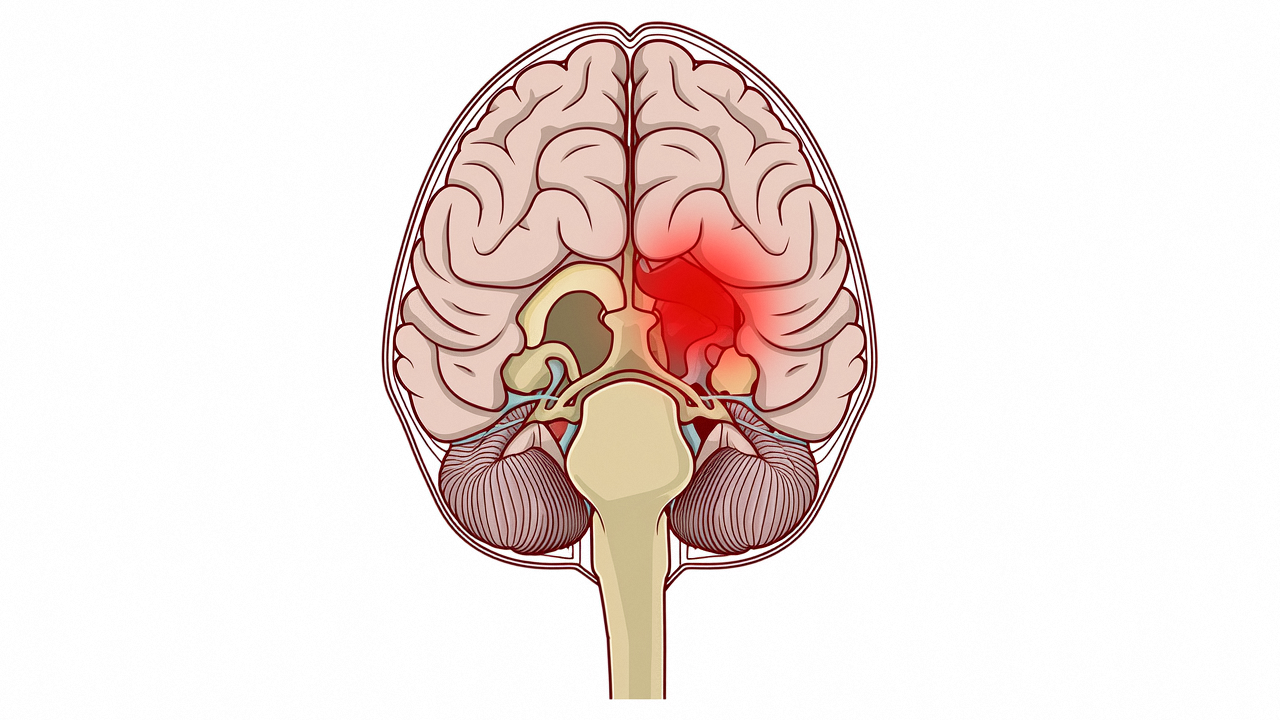

脑梗死(缺血性脑卒中)是全球致残和致死的主要病因之一。据世界卫生组织统计,脑梗死占所有脑卒中病例的80%-85%,其急性期死亡率高达15%-20%,幸存者中约50%遗留永久性神经功能缺损(如偏瘫、失语、认知障碍),导致日常生活能力显著下降。长期研究显示,脑梗死患者的5年复发风险达20%-30%,且复发后致残率及死亡率倍增。此外,脑梗死相关并发症(如肺炎、深静脉血栓)及高昂的康复治疗费用,给家庭和社会带来沉重负担。严重脑梗死一旦发生,即使接受再灌注治疗,约30%患者仍因不可逆脑组织损伤而丧失独立生活能力,凸显其对社会公共卫生体系的深远影响。

脑梗死既然复发率居高和并发症之严重,产生的社会负担较重,和患者病后的尊严受损,仅仅靠治疗和康复远远是不够的,预防更是重中之重。

要预防脑梗死,首先要了解的是脑梗死发病的基础原因。总结后引起脑梗死的原因基本可分为以下几类:

一、血管结构异常

动脉粥样硬化:长期高血压、高血脂等因素会导致血管内皮损伤,脂质沉积形成斑块,引起血管狭窄或闭塞。斑块破裂后可能形成血栓,直接阻断脑部供血。脑血管畸形:先天性或后天性血管异常(如动脉瘤、动静脉畸形)可增加血管破裂或栓塞风险。

二、基础疾病因素

高血压:血压控制不佳会加速动脉硬化,增加血管壁脆性,同时加剧血流动力学紊乱,导致血栓形成风险升高。糖尿病与高血脂:糖尿病是一种代谢性全身性疾病,影响是全面的,高血糖破坏血管内皮功能,同时影响脂类代谢,长期的高血脂增加血液黏稠度,两者协同促进动脉粥样硬化进展。

三、心源性疾病

房颤、心脏瓣膜病等心脏疾病导致血流动力学的改变,易形成附壁血栓,脱落后随血流阻塞脑血管,占脑梗病例的20%-30%。

四、血液成分异常

高凝状态(如红细胞增多症、血小板异常)或凝血功能障碍可自发形成血栓,堵塞脑部微血管。

五、生活方式相关

高盐高脂饮食:长期重口味饮食直接推高血压和血脂水平。缺乏运动与肥胖:久坐导致代谢紊乱,腹部脂肪堆积加剧血管炎症反应。熬夜与烟酒:昼夜节律紊乱导致神经兴奋性增高,血管持续痉挛,影响受损血管的修复;大量吸烟饮酒,致使大量的有害物质入血则直接损伤血管内皮。

六、其他风险因素

营养素缺乏:叶酸、维生素B12缺乏可能导致同型半胱氨酸升高,加速血管病变。年龄与遗传:60岁以上人群及有家族史者发病率显著升高。部分诱因(如情绪激动、大量脱水)可能通过血流动力学改变诱发脑梗,尤其对已有血管病变者风险更高。

根据总结的病因我们可以归类相关的预防措施。

一、针对血管结构异常的预防

控制动脉粥样硬化。三高管理:通过药物和生活方式干预,将血压控制在<140/90 mmHg(糖尿病患者<130/80 mmHg),低密度脂蛋白(LDL-C)降至<1.8 mmol/L,糖化血红蛋白(HbA1c)维持在<7%。抗血小板治疗:对已存在颈动脉斑块或狭窄患者,长期服用阿司匹林每日100mg或氯吡格雷(需医生评估出血风险)。

筛查血管畸形。高风险人群(如家族史、反复头痛者)定期进行脑血管影像检查(如MRA/CTA),发现动脉瘤或动静脉畸形时考虑介入手术或伽马刀治疗。

二、基础疾病管理

高血压:限制每日盐摄入<5克,优先选择DASH饮食(富含钾、钙、膳食纤维);若药物控制不佳,可联合使用ACEI类与钙通道阻滞剂。糖尿病与高血脂:采用低升糖指数(GI)饮食(如全谷物、绿叶蔬菜),避免反式脂肪酸;二甲双胍联合SGLT-2抑制剂可协同改善代谢并保护血管。

三、心源性栓塞的预防

房颤患者:使用CHA₂DS₂-VASc评分评估卒中风险,高风险者长期口服抗凝药(如利伐沙班、华法林),维持INR在2.0-3.06。心脏手术干预:对瓣膜病或卵圆孔未闭(PFO)患者,修复术可降低60%以上栓塞风险。

四、改善血液成分异常

高凝状态监测:定期检测凝血功能(如D-二聚体、纤维蛋白原),红细胞增多症患者采用放血疗法或羟基脲治疗。补充营养素:同型半胱氨酸升高者每日补充叶酸(0.8 mg)和维生素B12(500 μg),可降低20%血管事件风险。

五、生活方式干预

饮食调整(地中海饮食模式):每周≥4次深海鱼类(富含ω-3脂肪酸),每日30克坚果,减少红肉和加工食品摄入10。运动方案:每周≥150分钟中等强度有氧运动(如快走、游泳),结合抗阻训练(每周2次)以改善胰岛素敏感性。戒断烟酒:吸烟者使用尼古丁替代疗法或伐尼克兰辅助戒烟;男性酒精摄入限制为<25克/天,女性<15克/天,在这里医生建议除非必须,完全戒断烟酒对健康更重要。

六、高危人群强化预防

筛查与随访:40岁以上人群每年检测颈动脉超声和血脂;有家族史者从35岁开始筛查,必要时启动预防性用药。避免诱因:极端情绪波动时通过深呼吸调节,脱水环境(高温、重体力劳作下的剧烈出汗)下每小时补水200-300mL(电解质水)以维持血液流动性。

注明:以上涉及治疗的仅供参考,个人情况不同,请咨询专业医师,因病施治,个体化治疗。