眼睛看不见了我们称为失明,耳朵听不见了我们称为失聪,失明后我们可以通过完整的听力和他人获得有效的交流,而失聪后我们于他人的沟通交流则变得困难的多,从这简短的几句话和“失聪”两字我们即可体会到完好的听力对我们的重要性。因此我们国家将每年3月3日定为全国爱耳日,旨在提高公众对听力健康的关注,倡导科学护耳理念,减少听力障碍的发生。2025年的主题为“健康聆听 无碍沟通”,强调通过科学干预与日常防护实现听力健康与社会无障碍交流的平衡。

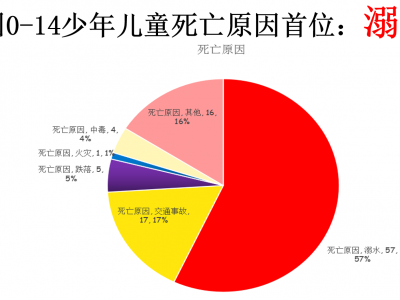

耳的疾病发生后,影响的主要就是听力,而听力是人类感知世界的重要途径,但全球约3.6亿人存在中度及以上听力障碍,中国听力残疾人数占总人口16.79%,且每年新增3万余名新生儿面临耳聋风险。听力损失不仅影响语言发育与社交能力,还可能引发孤独、抑郁等心理问题。

那么影响耳的疾病有哪些呢,归纳总结后主要有这些:

一、按解剖部位分类

外耳疾病

感染性疾病:外耳道疖、外耳湿疹、霉菌性外耳道炎(如细菌或真菌感染引起的外耳道炎症)。

其他疾病:耵聍栓塞(耳垢堆积堵塞外耳道)、外耳道胆脂瘤、外耳道乳头状瘤或肿瘤(良性或恶性)。

中耳疾病

炎症性疾病:急性或慢性化脓性中耳炎、分泌性中耳炎(中耳积液)、乳突炎、气压创伤性中耳炎。

结构异常:耳硬化症(听骨链异常)、鼓膜穿孔(因感染或外伤导致)。

肿瘤性疾病:中耳癌、颈静脉球瘤。

内耳疾病

功能异常:梅尼埃尔氏病(膜迷路积水)、突发性耳聋、感音神经性聋(如老年性聋)、前庭神经炎(内耳平衡功能失调)。

先天性畸形:先天性内耳发育缺陷(如遗传性聋)。

二、按发病机制分类

感染性疾病

细菌、病毒或真菌感染,如脑膜炎、腮腺炎等传染病引发的中耳炎或迷路炎。

中毒性疾病

耳毒性药物(如氨基糖苷类抗生素、奎宁)或重金属中毒导致的听力损失。

外伤性疾病

噪声性耳聋(长期暴露于高音量环境)、颞骨骨折、圆窗膜破裂(气压伤或外力撞击)。

代谢与退行性疾病

甲状腺功能低下相关的听力障碍、老年性聋、耳硬化症(骨代谢异常)。

肿瘤性疾病

外耳或中耳恶性肿瘤(如中耳癌)、内耳神经鞘瘤等。

三、其他常见耳部问题

耳石症:内耳平衡器官钙盐结晶脱落引发眩晕。

耳鸣:可能由内耳病变、神经功能障碍或精神紧张引起。

耳部湿疹或过敏:外耳道皮肤炎症反应。

通过以上病因,保护耳朵,保护听力需从日常做起,避免长时间暴露于噪声环境、规范使用耳机(遵循60-60-60原则)、防止耳道进水及不当掏耳行为,同时要保持良好的生活习惯,如避免熬夜等易造成精神紧张的行为等。

2025让我们共同关注耳部健康,以科学态度守护听力,助力听障人群融入社会,让每一份声音都能被世界温柔聆听。

告知读者朋友:作者之一系神经性耳聋患者,近一年来深受其和慢性荨麻疹的双重折磨,这也是近一年网站https://okdoctor.cn和本公众号更新缓慢的原因!目前已规范治疗,健康推文有序更新中。